推荐阅读

近日,水保全重室在黄土高原地区退耕还林(草)工程时空分布研究方面取得新进展。相关成果以“1999-2020年黄土高原地区县域尺度退耕还林(草)工程面积数据集”为题在《中国科学数据》在线发表。水土保持科学与工程学院(水土保持研究所)、水土保持与荒漠化整治全国重点实验室为第一完成单位,博士研究生白芮华为第一作者,邓蕾研究员为通讯作者。 生态工程的实施可导致广泛的土地利用变化。长期以来,受数据源不一、统计方法差异的限制,缺乏基于统一标准、覆盖完整工程周期的县域尺度时空分布数据,限制了对工程生态效益的精准评估。为此,课题组基于高精度逐年土地覆盖信息(30 m),采用标准化的数据处理流程和土地利用转移矩阵方法,解析了农田、荒草地转换为乔灌草地在内的7类关键土地利用转换模式。 研究构建了1999-2020年黄土高原地区7省395个县(区)的退耕还林(草)工程年尺度上的面积时空数据集,填补了黄土高原区域长时间序列县域尺度该数据的空白。数据显示,黄土高原地区累计完成退耕还林(草)面积为5.26×10⁶公顷,区域植被覆盖度呈现逐年增加趋势。研究结果为黄河流域生态保护和高质量发展提供了关键的基础数据支撑。 黄土高原退耕还林(草)工程历年面积分布情况 本研究得到国家自然科学基金联合基金重点项目(U2243225)的资助。全文及相关数据可通过以下链接获取: 全文链接:https://doi.org/10.11922/11-6035.ncdc.2024.0170.zh 数据服务系统网址:https://doi.org/10.57760/sciencedb.j00001.00926

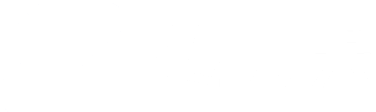

DNA聚合酶是负责DNA复制、修复和重组的关键酶,其复制保真度对维持基因组稳定性和预防疾病至关重要。DNA聚合酶通过动力学校对实现高保真度,其复制错误率可低10⁻⁶,然而,受限于传统的“开放-闭合”二态模型,该机制尚未成功应用于量化聚合酶的保真度。近年来研究发现,大肠杆菌DNA聚合酶I在核苷酸结合过程中存在一个“半开”构象,可能作为新的保检查点,但其动力学路径以及对保真度的定量贡献,至今仍未明确。

“全球人工智能第一城”将在北京崛起。 1月5日上午,2026北京人工智能创新高地建设推进会上,北京市发改委主任杨秀玲对外发布了北京人工智能创新高地建设行动计划。据悉,北京将用两年左右时间实现人工智能核心产业规模突破万亿元,成为具有技术策源力、产业竞争力的全球人工智能创新高地。

为深入贯彻落实本市关于进一步优化完善推动科技创新和产业融合发展机制要求,提升本市中试服务能力,优化中试发展生态,形成专业化综合性中试服务体系,北京市发展和改革委员会,北京市经济和信息化局,北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会联合制定了《关于进一步提升本市中试服务能力促进科技创新和产业创新融合发展的若干措施》,经市政府审定同意,现印发给你们,请认真贯彻落实。

开工首日,冲刺起步。1月4日,北京经开区以一场高质量发展大会擂响“十五五”开局战鼓,22个重点项目集中签约落地,涵盖产业和平台、基金等项目类型,其中未来产业项目占比超80%,为区域高精尖产业发展注入强劲动能。

1月4日,北京市怀柔区2026年优化营商环境暨高质量发展推进大会在怀柔科学城开幕。本次大会以“暖心赢在怀,科创向未来”为核心主题,集中发布了一系列营商环境创新举措、首批“机遇清单”,10个重大项目签约,7个重量级重点实验室和创新服务平台揭牌。

12月31日,由我所储能技术研究部李先锋研究员团队提供技术支持、大连融科储能技术发展有限公司(以下简称“融科储能”)参与建设的三峡能源吉木萨尔200MW/1GWh全钒液流储能电站实现全容量投产运行。该电站是目前全球规模最大的全钒液流电池储能电站,储能时长达到5小时。电站位于新疆昌吉州吉木萨尔县,总投资超过19亿元,由储能单元、能量转换单元和动力系统等组成,相当于16000多辆电池容量为60度的纯电动汽车的电量总和。项目配套建设了装机容量达100万千瓦的光伏电站。经测算,整个项目年均发电量可达17.2亿千瓦时,对构建灵活可靠的新型电力系统具有重要的先行示范意义。 李先锋团队坚持产学研用的创新体制和机制,突破了新一代全钒液流电池关键材料及高功率密度电堆等关键技术,大幅度降低了电池成本;联合融科储能,开展了全球首套100MW级国家级液流电池储能调峰电站在内的30余项商业化示范,推动了全钒液流电池大规模产业化应用,为我国能源结构调整、实现“双碳”目标提供了重要技术支撑。

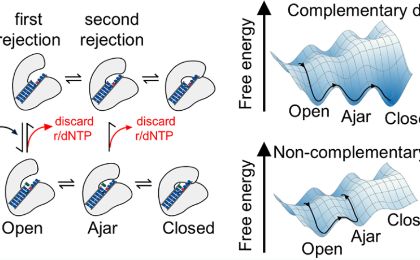

柔性电子技术在航空航天、人机交互、生物医疗及清洁能源等领域具有广阔的应用前景。金属薄膜作为其中的关键导体材料,承担着电连接与信号传输的核心功能,然而其在实际应用中长期面临循环变形导致的疲劳问题。传统纳米晶金属薄膜容易发生晶粒异常长大和应变局域化,导致疲劳裂纹过早萌生并快速扩展,最终引发电阻急剧上升乃至电路完全失效。尽管合金化与多层化等方法能改善薄膜抗高周疲劳性能,却往往以牺牲电学延展性和低周疲劳寿命为代价,难以实现二者的协同优化。这一瓶颈严重制约了柔性电子器件的使用寿命与功能稳定性,成为其走向工程应用的核心障碍。因此,如何有效控制晶粒长大、显著延迟裂纹萌生、抑制裂纹扩展,从而全面提升金属薄膜的抗疲劳性能,是国际性关键科学与技术难题。

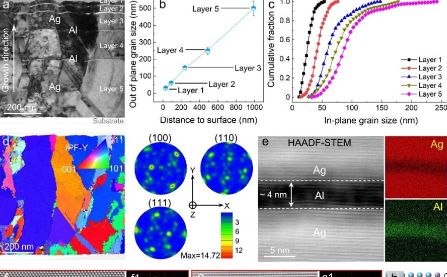

近日,北京理工大学集成电路与电子学院柔性电子器件与智造研究所沈国震团队在传感器内运算器件领域取得进展,相关成果以“Reconfigurable Hydroxyl Dissociation for Spectrally Decoupled Weight Programming and Photocurrent Computing”为题发表于期刊《Advanced Materials》。该研究提出了一种新型传感器内运算器件模型,利用紫外光下Bi2O2Se(BOS)可重构羟基解离行为,实现不同波长下的响应度权重编程与光电流计算过程的解耦,解决了传统光电流计算器件光权重写入和计算过程中干扰问题,为全光编程与计算的边缘视觉器件提供新思路。 随着人工智能物联网的兴起,对尺寸小、重量轻、功耗低的传感系统的需求不断增加,然而,传感器节点的指数级增长产生了大量未结构化的原始数据,产生了不小的数据处理压力,“传感器内处理(PIS)” 旨在将原始计算任务直接在感知光信号的传感器上完成,从而减少需要传输的数据量。实现光电子PIS系统需要新兴的器件物理,将神经网络功能——特别是乘积累加(MAC)操作,直接嵌入到成像过程中。当前的主要方法分为两类: 1)光电子电阻随机存取存储器(ORRAM,或“光突触”)利用持久光导性从电荷捕获或相变等机制中建立光可调、非易失性电导作为突触权重; 2)直接光电流计算(DPC)方法使用光响应性作为突触权重,使MAC操作在光照明时自发发生。

美国密歇根州立大学科学家研发出一种新型拉曼成像系统,能通过检测附着于肿瘤的纳米粒子所发出的极微弱信号,有效区分癌变与健康细胞,有望推动癌症早期诊断。相关成果发表于新一期《光学》杂志。 该系统专为捕捉表面增强拉曼散射(SERS)纳米粒子的微弱信号而设计。这些纳米粒子可特异性结合肿瘤标志物,系统通过读取其拉曼信号,自动标示出可能含有肿瘤组织的区域。 新系统能快速区分癌细胞与健康细胞,灵敏度显著提升,可检测到强度仅为同类商用系统1/4的拉曼信号。尽管它暂时无法取代病理学方法,但可作为快速筛查工具,加速诊断流程,实现肿瘤更早发现、减少诊断延误。 该系统的灵敏度提升,源于将可调波长的扫描源激光器与超灵敏探测器——超导纳米线单光子探测器(SNSPD)相结合。SNSPD使用能检测单光子的超导纳米线,可在低背景噪声下高速捕获极微弱光信号。SERS纳米粒子表面涂覆透明质酸,能与肿瘤细胞表面蛋白结合。初步实验显示,系统灵敏度可达飞秒级别。 随后,团队在培养的乳腺癌细胞、小鼠肿瘤组织及健康组织样本中对该系统进行了检验,结果显示,肿瘤样本中SERS信号高度集中,健康组织中则仅检测到极低背景信号,体现了系统的高灵敏度与可靠的鉴别能力。此外,通过更换靶向分子,该方法也可拓展至其他癌症类型。

低空经济

低空经济 CGT

CGT 具身机器人

具身机器人