推荐阅读

美国科学家开发出一种基于microRNA的快速血液检测方法,仅需一次抽血,即可在早期以高达97%的准确率诊断出肌萎缩侧索硬化(ALS),并有效排除非患病者。相关论文发表于新一期《分子神经生物学》杂志。

港交所网站12月19日披露,智谱通过港交所聆讯并正式递交招股书,资本市场将首次迎来一家以AGI(通用人工智能)基座模型为核心业务的上市公司。这家总部位于北京、中国最大的独立大模型厂商有望以“全球大模型第一股”身份在港交所挂牌上市。

近日,我所化学反应动力学全国重点实验室团簇光谱与动力学研究组(2506组)江凌研究员、李刚副研究员实验团队联合清华大学李隽院士理论团队,利用自主研制的基于大连相干光源的中性团簇红外光谱实验站,表征了水分子十一聚体团簇的三种结构模型(515、43′4和55′1),为理解水的复杂氢键网络结构演化机制提供了新的科学依据。

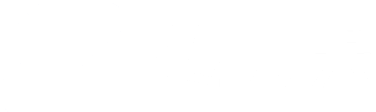

近日,中国科学院海洋研究所海洋生源物质循环与海洋碳汇过程研究团队在渤海、黄海喹诺酮类抗生素(QNs)环境行为研究方面取得系列新进展,该研究获得了近海典型水域QNs的分布格局以及构成特征等方面的系列新认识。相关成果发表于Environmental Pollution和Environmental Chemistry and Ecotoxicology期刊。

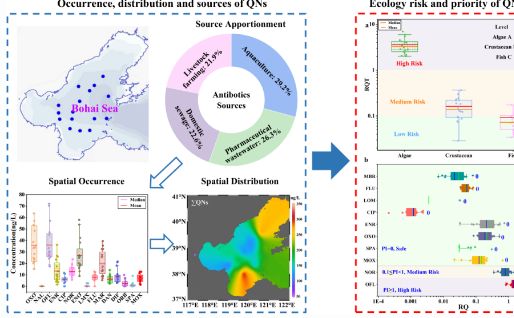

近期,中国科学院上海光学精密机械研究所光电前沿交叉部王俊研究员团队,在基于飞秒激光退火铒掺杂硅在新型多层荧光加密技术方面取得进展。相关研究成果以“High-Capacity Multilayered Luminescent Encryption Technology Based on Er-Implanted Silicon Treated by Pulsed Laser Annealing”为题,发表于ACS Applied Materials & Interfaces。

近日,西安交通大学电气工程学院、电工材料电气绝缘全国重点实验室刘文凤教授团队应《先进材料》(Advanced Materials)期刊邀请,发表题为《用于高温电容储能的全有机聚合物电介质》(High-temperature all-organic polymer dielectrics for capacitive energy storage)的综述论文。该论文系统梳理并评述了全有机聚合物高温储能电介质领域的最新研究进展。

“2026年,汽车产业的国家地位与战略作用将进一步放大,成为推进全球化的关键力量、推动新一轮科技创新的融合性载体,智能驾驶也将跻身国际科技竞争核心领域。”在12月16日举行的中国电动汽车百人会论坛(2026)媒体沟通会上,车百会理事长张永伟分享了他对2026年中国汽车产业趋势的洞察与研判。

新能源汽车行业赛场上,北京车企正努力跑出加速度。近日,北汽新能源在智能化与市场化双线作战中交出亮眼答卷:旗下极狐阿尔法S(L3版)获得工业和信息化部产品准入许可,成为国内首批获得L3级(有条件自动驾驶)上路通行试点资格的车型。同时,企业销量再攀新高,10月、11月连续两月突破3万辆。

近日,精密测量院束缚体系量子信息处理研究团队与中山大学、深圳大学等单位合作,基于精密测量院囚禁离子量子信息实验平台,首次实验实现了基于纠缠增强的量子锁相探测技术,成功将测量精度提升至量子力学所允许的极限——海森堡极限。该研究成果于2025年12月6日发表于《自然-通讯》(Nature Communications)上。

中国科学技术大学教授潘建伟、张强等组成的研究团队与济南量子技术研究院、中国科学院半导体所等单位合作,通过混合集成分布式反馈激光器与薄膜铌酸锂光子芯片,成功实现了电泵浦、片上集成的高亮度偏振纠缠源,向集成化量子信息处理迈出重要一步。相关成果以“编辑推荐”的形式于12月16日发表于国际学术期刊《物理评论快报》(Physical Review Letters)。

低空经济

低空经济 CGT

CGT 具身机器人

具身机器人