推荐阅读

机器臂挥毫写“福”字、咖啡机器人熟练“拉花”、机械手灵活与人猜拳……在此间举行的2025沈阳机器人大会现场,人工智能技术奔向生产、生活的方方面面。

观测太阳磁场有了“火眼金睛”。近日,国家重大科研仪器研制项目“用于太阳磁场精确测量的中红外观测系统”(以下简称“AIMS望远镜”)通过结题验收,并正式启用。作为全球首台中红外波段太阳磁场专用观测设备,未来它将揭开太阳在中红外波段的神秘面纱。

城市副中心运河商务区核心,紧邻城市副中心政务服务中心,数智北京创新中心10月17日正式投入运行。当天下午,该中心正式揭牌,成为社会企业等创新主体重要的公共数据获取平台。

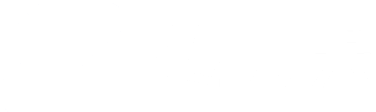

聚合物薄膜电容器因其超高功率密度和快速充放电能力,在新能源汽车、脉冲功率系统等领域应用广泛。然而,常用于制备该类电容器的商用双向拉伸聚丙烯(BOPP)等材料,存在介电常数低(εᵣ~2.2)、击穿强度弱(BDS~600 MV/m)的瓶颈。芳香族聚合物(如聚酰亚胺,聚碳酸酯等)虽具备高绝缘性,但其强π-π堆叠效应会导致高场下电导损耗剧增,严重制约其储能密度提升。因此,开发兼具高储能密度、高充放电效率和优异稳定性的聚合物电介质材料,是当前聚合物电容储能领域面临的重大挑战。

结核病是由结核分枝杆菌感染引起的一个古老而迄今依然威胁人类健康的重要疾病和重大公共卫生问题。根据世界卫生组织报告,仅2019年,全球结核病死亡人数超过100万,新发结核病例约1000万。此外,出现耐药结核病、广泛耐药结核病和人类免疫缺陷病毒共感染进一步恶化了结核病的治疗。现在,结核病的治疗往往是一个周期长且费用昂贵的过程。目前,预防结核病的疫苗只有一种,即卡介苗。然而,卡介苗只对儿童有良好的预防效果,对成年人的有效率在0%到80%之间波动变化。因此,开发新的、有效的药物和疫苗来治疗和预防结核病仍然迫切和重要。

10月14日,2025中关村论坛系列活动——首都医学发展大会开幕。大会由首都医科大学与首都医学科学创新中心联合主办,国内外400余位医学专家、学者及行业代表齐聚一堂,共话临床医学前沿与科技创新,为首都医学高质量发展注入新动能。

10月15日上午,2025湾区半导体产业生态博览会(以下简称“湾芯展”)拉开帷幕,新凯来公司旗下启云方公司发布两款拥有完全自主知识产权的国产电子工程EDA(电子设计自动化)设计软件。这一成果展现了国产高端电子设计工业软件的能力,标志着该领域长期以来的技术空白被成功填补。

10月13日,2025世界农业科技创新大会在北京平谷开幕。来自90余个国家和地区的近800位涉农领域科学家、企业家等,围绕南南合作、设施农业、可控农业、智慧养殖等主题,共论韧性食物供应体系建设,共探农食行业挑战与发展路径。

“中关村指数2025”发布,带你一图读懂 !

在数字计算主导计算机领域半个多世纪后,我国科学家在新型计算架构上取得重大突破——由北京大学人工智能研究院孙仲团队主导,并联合集成电路学院研究团队,研制出基于阻变存储器的高精度、可扩展模拟矩阵计算芯片,首次将模拟计算的精度提升至24位定点精度。

低空经济

低空经济 CGT

CGT 具身机器人

具身机器人