推荐阅读

这次故事的主角是一种叫质粒的微小环状DNA。它们像细菌世界的“U盘”,能在不同细菌之间插拔、复制、传递信息。其中最危险的信息,就是对抗生素的耐药性。

随着极端天气事件日益频发,精确的数值天气预报(NWP)对于灾害预警和社会经济稳定至关重要。数据同化(DA)技术作为提升全球NWP技巧的关键手段,能够通过融合观测数据和模式预报信息来提高初始条件的精度,从而改进预报。其中,四维变分(4DVar)是最先进的同化方法之一,但由于其研发难度大,国际上至今只有六个国家级预报中心拥有4DVar系统。四维集合变分(4DEnVar)方法是采用集合技术来实现4DVar的一种求解算法,其研发难度大大降低,近年来已得到NWP的青睐。然而,由于集合样本数的限制,基于4DEnVar的确定性预报一直没能超过基于4DVar的确定性预报,限制了其在天气预报业务中的应用。

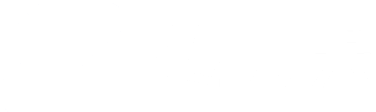

近日,中国科学院上海光学精密机械研究所先进激光与光电功能材料部特种玻璃与光纤研究中心利用表面模与芯模反交叉耦合物理机制,设计、制备了在off-resonance窗口的低损耗-高双折射、低损耗近零热时延系数两类光子带隙空芯光纤,相关研究成果以“Surface-mode induced high birefringence in a low-loss 7-cell photonic bandgap hollow-core fiber”和“Demonstration of tuning thermal coefficient of delay of photonic bandgap hollow-core fiber by surface mode”为题发表于Optical Fiber Technology。

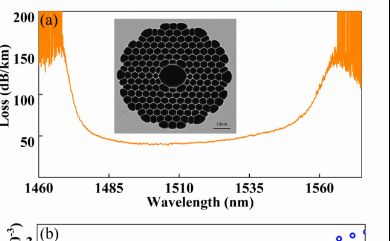

2025年中国科学院院士增选推荐工作已经结束。经中国科学院学部主席团审议,中国科学院党组审定,确认2025年中国科学院院士增选有效候选人639人。根据《中国科学院院士增选工作实施办法(试行)》的规定,现将有效候选人名单予以公布。

国科学技术发展战略研究院在浦江创新论坛发布《中国区域科技创新评价报告2025》。这份自2015年起发布的报告显示,我国综合科技创新水平得分为80.20分,比上年提高1.77分,科技创新投入、科技创新产出、高新技术产业继续保持增长态势,有效促进经济社会发展。

HICOOL全球创业者峰会进入倒计时阶段。记者从顺义区获悉,峰会将于10月16日至18日在首都国际会展中心举行。获奖项目将亮相,通过项目路演、成果展示和圆桌对话等形式,向全球展示前沿创新成果,呈现一场“全球创业者嘉年华”。

2025年,全国综合科技创新水平比上年提高1.77分。北京科技创新环境保持全国首位。日前,中国科学技术发展战略研究院发布了《中国区域科技创新评价报告2025》。

女士们、先生们,大家下午好!欢迎出席国务院新闻办新 闻发布会。今天我们继续举行“高质量完成‘十四五 ’规划 ” 系列主题新闻发布会。我们非常高兴邀请到科技部部长阴和俊 先生,请他为大家介绍“十四五”时期科技创新发展成就,并 回答大家关心的问题。出席今天新闻发布会的还有:科技部副 部长龙腾先生,副部长林新女士,副部长邱勇先生。

2025世界统计大会于北京时间10月9日晚10—11点在荷兰海牙举行,明尼苏达大学统计学院教授邹晖和斯坦福大学教授Trevor Hastie(特里瓦·哈斯蒂)共同获颁2025年统计学奠基人奖。邹晖也成为首位获得统计奠基人奖的中国人。

在人工智能的浪潮中,如果说科学家是探路者,创业者是弄潮儿,那么独具慧眼的投资人,则是在迷雾中识别航向、为未来灯塔提供燃料的关键角色。

低空经济

低空经济 CGT

CGT 具身机器人

具身机器人